離婚・別居での引っ越しは「お金がかかる…」と不安になりがちですよね。

でも私は実際に工夫を重ねて、引っ越し費用を8万円で済ませることができました。

今回はその体験をふまえて、引っ越し前にやっておくべき準備や費用を抑える工夫をまとめていきます。

離婚や別居をきっかけに、「引っ越しをしようかな…」と考えていませんか?

新しい生活を始めたい気持ちはあっても、

引っ越し費用や準備の大変さを思うと、不安や迷いも大きいですよね。

私自身、シングルマザーとして離婚後に引っ越しを経験しました。

お金のこと、子どもの転校、荷物の整理…想像以上にやることが多くて、正直とても大変でした。

でも、事前に知っておくべきポイントや節約のコツを押さえたことで、

予算内でスムーズに新生活を始められたんです。

この記事では、

離婚・別居をきっかけに引っ越しをする方が、費用を抑えつつ安心して準備できる方法を

実体験と情報をもとにまとめています。

- 引っ越しのタイミングの決め方

- 費用を安く抑えるコツ

- 手続きや子どもへの対応方法

これらを順に解説します。

同じ状況の方が少しでも安心して前に進めるよう、参考になれば嬉しいです。

「離婚や別居をきっかけに引っ越しを考えている方へ。

事前準備の流れは、こちらの記事で詳しくまとめています⇩

離婚・別居後の引っ越しを成功させるために知っておきたいこと

なぜ離婚や別居のタイミングで引っ越す人が多いのか

離婚や別居のタイミングは、生活の大きな節目。

同じ家に住み続けることが精神的につらい場合や、経済的な事情、職場や子どもの学校へのアクセスなど、理由はさまざまです。

- 生活環境をリセットしたい:新しい住まいに移ることで、気持ちを切り替えやすくなる

- 家計の見直し:家賃や光熱費など、生活コストを抑えやすくなる

- 子どもの生活環境の改善:通学距離や安全面、友人関係を考慮できる

私自身も離婚後は、家賃の負担と子どもの通学時間を見直す必要がありました。

物件探しと手続きは大変でしたが、「ここから新しい生活を始める」と気持ちを切り替えるきっかけにもなりました。

引っ越しを決断する前に考えておくべき3つのポイント(住まい・費用・子ども)

- 住まい

- 間取りや立地だけでなく、防犯や近隣環境も要チェック

- 学校・保育園・職場までの距離はシミュレーションしておく

- 間取りや立地だけでなく、防犯や近隣環境も要チェック

- 費用

- 引っ越し費用+敷金礼金+新生活に必要な家具家電の合計額を計算

- 支援制度(例:高等職業訓練給付金、自治体の住宅支援)も確認しておく

- 引っ越し費用+敷金礼金+新生活に必要な家具家電の合計額を計算

- 子ども

- 転校・転園のタイミングはできるだけ年度の区切りに合わせる

- 引っ越し前から「新しいおうちはこんな場所だよ」とポジティブな会話を増やす

- 転校・転園のタイミングはできるだけ年度の区切りに合わせる

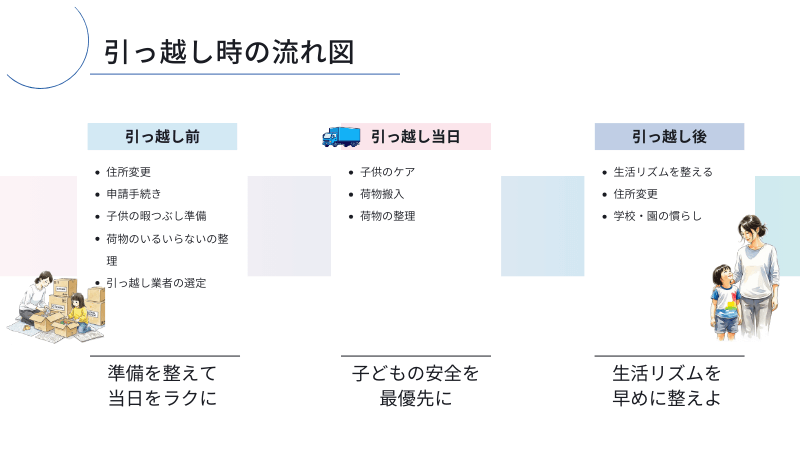

引っ越しのタイミングと時期の決め方

子どもの転校・転園に合わせたスケジュール

引っ越し時期を決めるとき、多くのシングルマザーが最優先するのは子どもの生活リズムです。

小学校や幼稚園・保育園の転校・転園は、タイミング次第で子どもへの負担が大きく変わります

- 年度末(3月)や学期末(7月・12月)がベストタイミング

- どうしても年度途中になる場合は、事前に学校や園へ相談し、受け入れ準備を整えてもらう

引っ越し当日の「子ども暇つぶし対策」も忘れずに

作業中は安全面や効率のためにも、子どもが静かに過ごせる準備が欠かせません。

- 携帯のギガ数を増やす(動画やゲームの通信制限防止)

- 本やパズル、塗り絵など静かに遊べるアイテムを用意

- お菓子や軽食を準備

- iPadに映画やアニメを事前ダウンロード

- ビデオデッキに教育番組や好きな番組を録画

新居はまだWi-Fiがつながっていないことが多く、ネット契約していない端末では動画が見られません。

あらかじめオフラインで見られるコンテンツを用意しておくと安心です。

私の失敗談からのアドバイス

私の場合、小学生の子どもたちが「Wi-Fiないの!?」とブーブー文句…。

引っ越し1週間前に契約に行ったのですが、4月の繁忙期で工事日が空いておらず、開通まで1か月待ちになりました。

これから引っ越す方は、早めの契約と工事予約をおすすめします。

新居で子どもが夢中になれる環境を作っておくと、その分あなたも引っ越し作業に集中できます。

賃貸契約の更新・解約と退去費用の注意点

引っ越しを決めたら、まず確認すべきは現在の住まいの契約内容です。

解約や更新のタイミングを間違えると、余計な費用がかかってしまいます。

賃貸契約でチェックすべき3つのポイント

- 解約通知の期限

一般的には退去の1〜2か月前までに連絡が必要。遅れると翌月分の家賃を請求されることも。 - 更新月の確認

更新直後に解約すると、更新料が無駄になるケースがあります。引っ越し時期と合わせて調整を。 - 退去費用(原状回復費用)の目安

壁紙の汚れ、床のキズなどは請求対象になることがあります。国土交通省のガイドラインを参考に、過剰請求には注意。

節約のコツ

- 退去前に軽い掃除や補修をしておく

- 故意でない汚れや経年劣化は請求対象外であることを説明できるようにする

- 写真で退去時の状態を記録しておく

- 火災保険で修理できる部分は事前に申請しておく

私の体験談

経年劣化の汚れや破損は本来請求対象ではないのですが、

実は火災保険で修理できる場合があります。

私の場合、退去時に「ここ直せますよ」と言われた場所が、火災保険の対象になることを後で知りました。

「もっと早く知っていれば、引っ越し前に保険を使って修理しておけたのに…!」と後悔。

契約内容と一緒に、火災保険の補償範囲も確認しておくと無駄な出費を防げます。

業者選びの工夫もあわせると、さらに費用を抑えられます。⇩

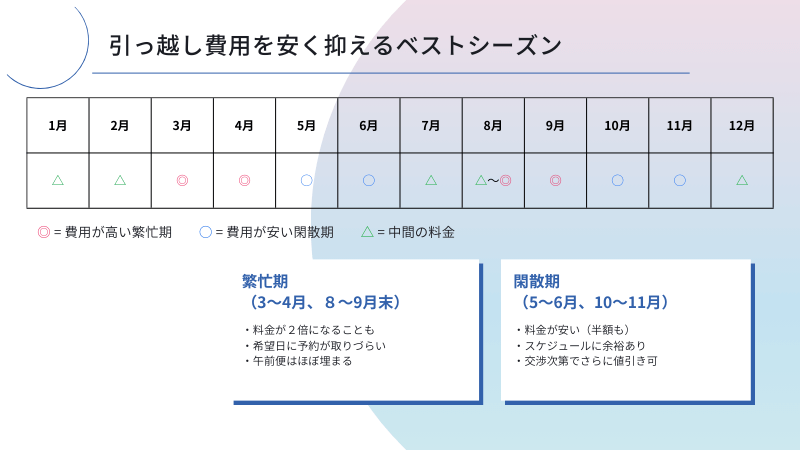

引っ越し費用を安く抑えるベストシーズン

引っ越し料金は時期によって大きく変動します。

同じ距離・同じ荷物量でも、繁忙期と閑散期では2倍以上の差が出ることもあります。

引っ越し料金が高くなる繁忙期

- 3月〜4月上旬(年度末・新年度)

卒業・入学・転勤が集中し、一年で最も高額になる時期。

見積もりがすぐに埋まり、希望日が取れないことも多いです。 - 8月〜9月末(異動シーズン)

人事異動や転勤に合わせた引っ越しが増えるため、料金が上がりやすい傾向があります。

安くなる閑散期

- 5月〜6月、10月〜11月

大きな移動が少なく、業者の予約も取りやすい。料金も比較的安めです。 - 1月〜2月上旬

真冬で需要が少ないため、交渉次第でかなり値引きが期待できます。

節約のための予約タイミング

- 2〜3か月前に見積もり依頼を出す

- 平日・時間指定なしを選ぶと料金が下がりやすい

- 繁忙期でも一括見積もりサービスを使えば、数万円の差が出ることも

私が4月に引っ越したときは、工事や各種手続きが全部混み合っていて、

Wi-Fi開通までなんと1か月もかかりました…。

スケジュールだけでなく、費用や生活インフラの面でも、可能なら繁忙期を避けるのが吉です。

引っ越し一括見積もりサービスの活用(例:引越し侍)

引っ越し費用を節約するなら、一括見積もりサービスの活用は必須です。

1回の入力で複数の引っ越し業者から見積もりが届き、最安値の業者を簡単に比較できます。

一括見積もりサービスの活用(引っ越し侍)

- 最安値を見つけやすい

同じ条件でも業者ごとに数万円の差が出ることも。 - 値引き交渉がしやすい

他社の見積もりを提示すると、さらに安くなる場合があります。 - 時間と手間を大幅に削減

電話やメールで何社も連絡する必要がありません。

使うときのコツ

- 希望日を複数提示

平日や時間指定なしだと安くなりやすいです。 - 不要なオプションは外す

ダンボールや梱包サービスは、必要な分だけ選びましょう。 - 見積もりは2〜3か月前に

早めに動くと、選択肢も多く料金も安定します。

私の体験談

私は繁忙期ど真ん中の4月に引っ越しました。

本来なら15〜20万円はかかる見積もりでしたが、

・複数業者の相見積もり

・平日+午後便を選択

・荷物を減らす工夫

これらを徹底することで、最終的に8万円ほどに抑えることができました。

私が利用したのはこちら

▶ 引越し侍で一括見積もりしてみる(無料)

※申し込みは1分程度、利用は完全無料です。

不用品買取で現金化(例:Pollet・いーあきんど)

引っ越しは荷物を減らす絶好のチャンス。

家具や家電、服、使っていない日用品など、思い切って手放すことで引っ越し費用を減らし、現金も手に入れられます。

不用品買取を活用するメリット

- 荷物量が減り、引っ越し料金が安くなる

- 現金化できて、新生活の資金になる

- 捨てるよりも環境にやさしい

おすすめ買取サービス

- Pollet(ポレット)

段ボールに詰めて送るだけ。ブランド品や日用品まで幅広く対応。 - いーあきんど

買取対象が幅広く、査定額が高めとの評判あり。

高く売るコツ

- 季節商品はシーズン前に売る(例:ストーブは秋、扇風機は春)

- できるだけきれいな状態にして送る

- まとめて売ると査定額がアップすることも

私も引っ越し前に不用品を売ったら、約3万円の臨時収入になりました。

その分、引っ越し費用の足しにできたので、かなり助かりました。

荷物量を減らすだけで見積額は大きく変わる

引っ越し費用は距離+荷物量+時期でほぼ決まります。

特に荷物量は、同じ距離でも数万円単位の差が出ることもあります。

荷物量を減らすメリット

- 見積額が下がる(軽トラック便や小型トラックに変更できる場合も)

- 梱包・荷ほどきの手間が減る

- 新居の収納に余裕ができる

減らし方のステップ

- 1年以上使っていない物は思い切って手放す

- 家具家電はサイズを測り、新居で使わないなら売るor譲る

- 衣類はシーズンごとに2割減らす意識で

- 書類や写真はデジタル化

私の体験談

引っ越し前に衣類と古い家具を処分したら、

大型トラックから中型トラックに変更できて、見積額が約4万円も安くなりました。

その浮いたお金でカーテンや収納用品を新品にできたので、気持ちよく新生活を始められました。

荷物が減れば、引っ越し当日の作業時間も短くなるので、子どもの世話や新居の片付けにも余裕ができます。

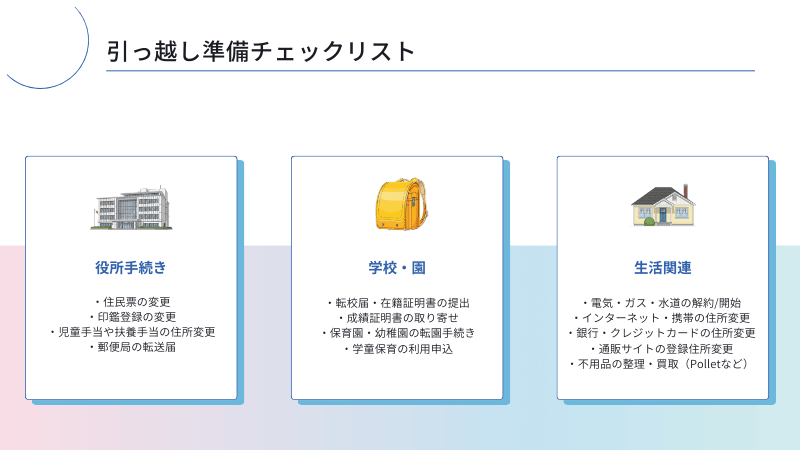

引っ越し前にやるべき手続きチェックリスト

引っ越しが決まったら、まず動くべきは役所での住所変更。

特に児童手当は住所変更を忘れると、支給が止まったり遅れたりするので注意が必要です。

1. 住民票・児童手当・マイナンバーの住所変更

- 住民票の移動

現住所の役所で「転出届」→新住所の役所で「転入届」(引っ越し前後14日以内が目安) - 児童手当の住所変更

転入届と同時に申請(印鑑・本人確認書類・通帳を持参) - マイナンバーカードの住所変更

転入届の際に更新。健康保険証機能を利用中の場合も住所変更が必要。

引っ越し後に転入届を出すと、役所の方が「次はこの手続きをしてください」と案内してくれます。

子どもがいることを伝えると、必要な手続きをまとめて教えてくれるのでスムーズに終わります。

2. 銀行やクレジットカードの住所変更

- ネットバンキングや会員ページから変更可能

- 郵送書類がある場合は早めに対応

- 公共料金の口座振替先も住所変更を忘れずに

基本的にはネットで完結します。ログイン情報を忘れていなければスムーズに終わります。

3. 郵便転送届の提出

- 郵便局窓口またはオンライン(e転居)で申し込み

- 最長1年間、旧住所あての郵便物を新住所に転送

- 本人確認書類と印鑑が必要

マイナンバーカードがあれば、窓口に行かずスマホで手続き可能です。

4. 学校・保育園・習い事の手続き

- 学校:転校届・在籍証明書・教科書配布などを確認

- 保育園:入園申込・慣らし保育スケジュールの調整

- 習い事:退会届または住所変更手続き、月謝の支払い先変更

学校や保育園は、引っ越し先の役所で早めに確認を。空き状況によっては入園までに時間がかかります。

私は以前、引っ越し後に保育園を探したため、仕事開始まで2〜3か月かかりました。慣らし保育のやり方も園によって違うので早めの行動が大事です。

子どもへのケアと当日の工夫

引っ越し当日の子どもの居場所・暇つぶし対策

引っ越し当日は、荷物の出し入れや立ち会いで大人は大忙し。

子どもが退屈してしまったり、作業の邪魔になってしまうこともあります。

対策アイデア

- 動画やアニメを事前ダウンロード(Wi-Fiがなくても見られるように)

- お気に入りのおもちゃ・本・ぬいぐるみを荷物とは別に用意(すぐ取り出せる場所に)

- 親戚や友人に数時間だけ預ける(可能なら)

- 荷物の少ない部屋を**「キッズスペース」にして確保**

- ビデオ録画もOK。テレビを繋げばすぐ見られる状態にしておく

私の失敗談からのアドバイス

私の場合はWi-Fiが繋がらず、しかも事前ダウンロードもしていなかったので、子どもたちの暇つぶしがなくて大変でした…。

「こんなことなら、前日にアニメをまとめてダウンロードしておけばよかった!」と本気で後悔。

ビデオ録画があればテレビに繋ぐだけで見られるので、これもおすすめです。

転校・転園の不安を和らげる声かけ

引っ越しで友だちや先生と別れるのは、大人以上に子どもにとって大きな出来事。

特に小学校低学年や保育園児は、環境の変化にとても敏感です。

声かけ例

- 「新しい学校でも、きっと友だちできるよ」

- 「不安なときは言ってね。一緒に解決していこう」

- 「最初は緊張しても大丈夫、ママも一緒にいるよ」

工夫ポイント

- 新しい学校や園の写真や地図を事前に見せる

- 可能なら事前に見学や挨拶をしておく

- 旧友と連絡を取れる方法(手紙・ビデオ通話)を残す

ちゃりんの体験メモ

長期休みや休日に親同士がつながっていれば、会いに行ったりテレビ電話をしたりできました

「自分は一人じゃない、会おうと思えば会えるんだ」と思えたことで、子どもの心が落ち着いたようです。

今では連絡頻度は減りましたが、あの時のつながりが子どもたちの支えになっていました。

新しい生活に慣れるためのサポート

新しい環境に早く慣れるには、安心できる時間と空間づくりが大切です。

サポートのコツ

- 引っ越し後も生活リズム(就寝・起床時間)を大きく変えない

- 子どもが落ち着く場所(お気に入りの机やベッド周り)を最初に整える

- 学校・園での様子をこまめに聞く

- 「今日はどうだった?」ではなく、

「どんな遊びをした?」のように具体的な質問にする

ちゃりんの体験メモ

年齢によって対応は変わりますが、保育園児のときはお迎え時に先生から様子を聞き、帰り道に子どもから詳しく聞くようにしていました。

小学生は表情を見ながら会話を増やすよう意識。

ご飯の時はテレビを消して会話の時間にしたり、夜の散歩やお茶タイムを作ったり。

こうした時間に、ぽろっと本音を話してくれることが多かったです。

不用品の仕分けと買取活用

引っ越し前にやるべき不用品の整理

引っ越しは荷物を見直す絶好のチャンスです。

不要な物を減らせば、引っ越し費用も安くなり、作業も楽になります。

仕分けのポイント

- 1年以上使っていないものは手放す候補

- 思い出品はダンボール1箱までなどルールを決める

- 衣類や家電は季節ごとにチェック

- 壊れている・汚れがひどいものは処分へ

高く売るコツとおすすめサービス

捨てる前に、売れるものは売ってしまいましょう。

ネットや宅配買取を利用すれば、時間がないときもラクです。

高く売るコツ

- 付属品や箱はできるだけ揃える

- 季節物はシーズン前に売る(例:冬物コートは秋前に)

- まとめて同ジャンルで査定依頼すると査定額アップの可能性あり

おすすめ宅配買取サービス

- Pollet(ポレット):査定から入金までスマホで完結、まとめ売りが楽

- いーあきんど:ブランド品や家電など幅広く対応

- フリマアプリ(メルカリ・ラクマ)も時間があれば有効

ちゃりんの体験メモ

私は引っ越し直前に宅配買取を利用しました。

段ボールに詰めて送るだけだったので、梱包資材をもらえるサービスは特に助かりました。

結果的に、引っ越し費用の一部をまかなえたのでやって良かったです。

各種手続きとスケジュール管理

役所・学校・ライフラインの手続きタイミング

引っ越しは「何を」「いつまでに」やるかを決めておくとスムーズ。

役所や学校、ライフラインの手続きは順番と期限が大事です。

チェックポイント

- 役所関連:転出届は引っ越し前、転入届は引っ越し後14日以内

- 学校・保育園:休業期間や長期休みの前後が混みやすいので早めに連絡

- ライフライン:電気・ガス・水道の停止と開始日は必ず確認(ガスは立ち会いが必要な場合あり)

スケジュール管理のコツ

ToDoリストだけでは抜け漏れが出やすいので、カレンダーに書き込んで可視化すると安心。

おすすめ管理法

- スマホのカレンダーに「手続き期限」を設定して通知をONにする

- 引っ越し日から逆算して、1〜2週間ごとにやることを割り振る

- 家族にも共有しておく(GoogleカレンダーやLINEの予定共有など)

ちゃりんの体験メモ

私は引っ越し1か月前からカレンダーに「役所」「学校」「ライフライン」と色分けして予定を入れました。

色で分かれていると、パッと見て「今週は学校の手続きだな」とわかるので、かなりストレスが減りました。

まとめ

引っ越しは荷造りや業者手配だけでなく、手続きや子どものケアも重要なポイントです。

特にシングルマザーの場合は、子どもの学校・保育園の調整や各種支援制度の申請など、やることが多くなります。

この記事で紹介した流れをチェックリスト化しておけば、

「やり忘れた!」というトラブルを防げますよ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

引っ越し費用を比較して安くするなら → 引越し侍公式サイトはこちら

不用品をまとめて売るなら → Pollet公式サイトはこちら

ブランド品・小物の宅配買取 → いーあきんど公式サイトはこちら

コメント