ひとりで子どもを育てて、仕事も家事も…毎日、本当におつかれさまです。

このままの生活で大丈夫かな…

使える制度って、何があるんだろう?

スマホで調べながら、不安や疑問を感じていませんか?

この記事では、そんなあなたのために

シングルマザーがもらえる手当や支援金について、わかりやすく丁寧にまとめました。

この記事でわかること

- 私の場合、どの手当がもらえるの?

- 支給額っていくらぐらい?

- 申請ってどうやってすればいいの?

- 所得制限って何?年収いくらまでOK?

図や表も使いながら、2025年の最新情報をまとめていきます。

あなたとお子さんの生活が、少しでも安心できるようお届けします。

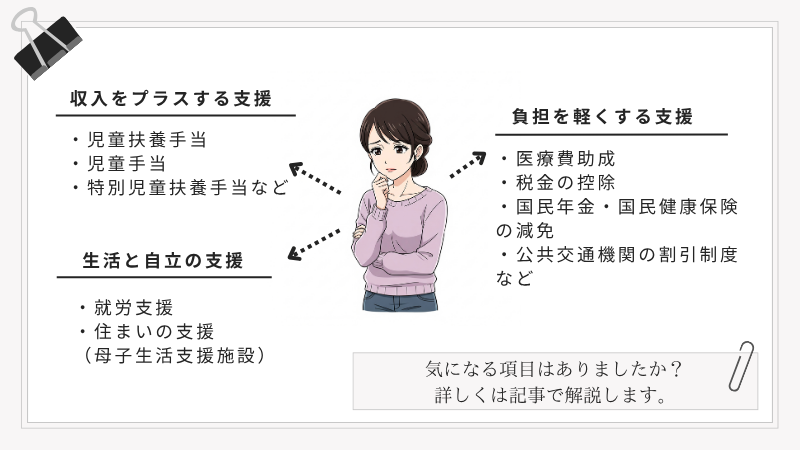

まずはここから|シングルマザーが使える手当・支援制度まとめ

「支援って、種類が多すぎてよくわからない…」

そんな声をよく聞きます。

そこで、まずはシングルマザーが利用できる主な制度の全体像を図にまとめました👇

| 支援制度名 | 内容 | 主な対象者 |

| 児童扶養手当 | ひとり親家庭の生活を支える、国の手当制度。支援の中心。 | 18歳までの子どもを育てるひとり親 |

| 児童手当 | 中学校卒業までのすべての家庭が対象。 | 15歳までの子どもを育てる家庭 |

| 医療費助成(マル親) | 病院窓口での医療費自己負担を助成してくれる制度。 | 子ども+親(所得制限あり) |

| 特別児童扶養手当 | 障害のある子どもを育てる家庭に支給。 | 20歳未満の障害のある子を育てる親 |

| 住宅手当 | 家賃の一部を補助してくれる自治体の制度。 | 低所得のひとり親家庭(自治体による) |

| ひとり親控除 | 所得税・住民税が安くなる税制上の控除。 | 生計を同じくする子がいるひとり親 |

「児童手当は知ってたけど、家賃の補助もあるの!?」

そんな発見があった方もいるのでは?

ここで覚えておいてほしいのは、

⇨自治体によって内容が違うということ。

この記事では、全国共通の代表的な制度を中心に紹介しています。

記事を読み終えたら、ぜひ

「〇〇市 ひとり親支援」

と検索して、お住まいの市区町村の情報もチェックしてみてくださいね。

最も重要!児童扶養手当を徹底解説

「児童扶養手当」は、シングルマザーが受けられる手当の中で最も中心的な支援です。

生活費の足しになり、子どもの教育費にも回せる、ありがたい制度。

この章では、

- もらえる条件

- 支給される金額

- 所得制限のしくみ

- 養育費の扱い

- 申請のタイミング

など、図と一緒にわかりやすく解説していきます。

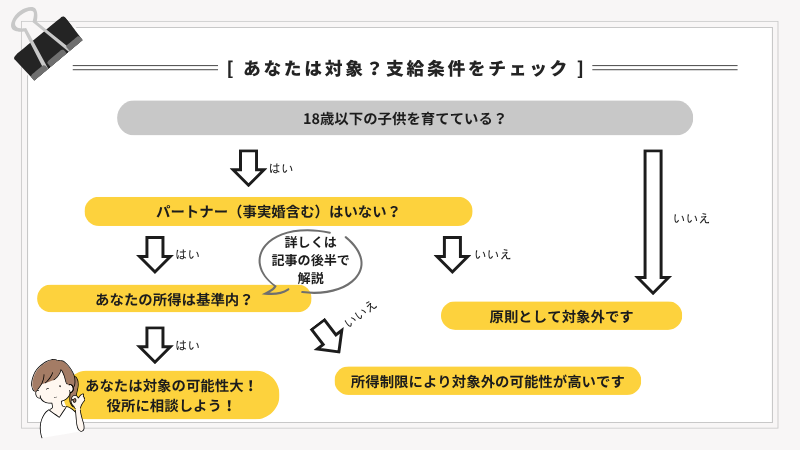

私ももらえる?対象になる条件は?

まずは、「自分が児童扶養手当の対象かどうか」確認しましょう。

かんたんセルフチェック!

下の図で、自分の状況に当てはまるかをチェックしてみてください

「対象の可能性大」と出た方は、ぜひ一度、役所で相談を。

※詳しい条件は、この後の本文でしっかり説明しています!

対象になる主なケース

次のような子どもを育てている場合、児童扶養手当の対象になります。

- 父母が離婚している

- 父または母が死亡している

- 父または母が重度の障害状態

- 父または母の生死が不明

- 父または母に1年以上育児放棄されている

- DV保護命令を受けている

- 親が1年以上拘禁されている

- 未婚で子どもを出産した

※対象年齢は「18歳まで(または障害があれば20歳未満)」です。

こんなケースもよくあります

- 離婚後、子どもと2人で生活している

- 未婚のまま出産し、育児している

→ こういったケースは、高確率で対象になります。

よくある質問①:実家暮らしでももらえる?

→ はい、もらえる可能性はあります!

ただし、「あなた本人の収入」だけでなく

同居している親や兄弟の収入も見られるので注意が必要です。

(これを「扶養義務者の所得制限」といいます)

よくある質問②:事実婚の相手がいるとNG?

→ 原則、もらえません。

- 入籍していなくても

- 住民票が別でも

- 生活費を援助していたり、頻繁に訪問していたりする

という状況なら、「同居・生計同一」と判断されて対象外になります。

支給額はいくら?【2025年版】

毎月いくらもらえる?

支給額は、「子どもの人数」と「あなたの所得」で決まります。

| 子どもの人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額の目安) |

| 1人目 | 45,500円 | 45,490〜10,740円 |

| 2人目 | +10,750円 | 10,740〜5,380円 |

| 3人目以降 | +6,450円/人 | 6,440〜3,230円/人 |

奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、2か月分まとめて振込されます。

所得制限と養育費の注意点

所得制限ってなに?

あなたの所得が高いと、支給額が減ったり、支給されなくなったりします。

| 扶養親族の人数 | 全部支給の上限(所得) | 一部支給の上限(所得) |

| 0人 | 49万円未満 | 192万円未満 |

| 1人 | 87万円未満 | 230万円未満 |

| 2人 | 125万円未満 | 268万円未満 |

| 3人 | 163万円未満 | 306万円未満 |

| 4人以降 | +38万円ずつ加算 |

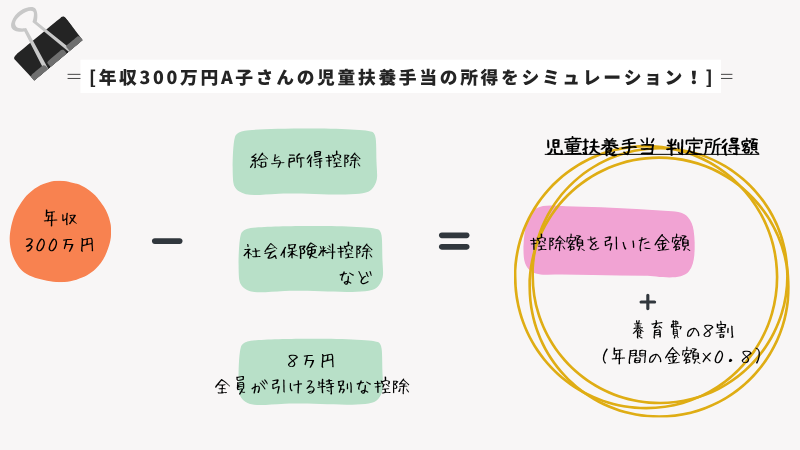

🧾「所得」は手取りではありません!

計算式(ざっくり):

給与収入 − 所得控除 − 8万円 + 養育費の8割

💬注意!養育費も“収入”と見なされます

- 養育費の8割が所得として計算されます

- 例:年間60万円もらっている場合 → 48万円が加算される

申告しないと不正受給になるので、正直に申告しましょう!

図で見る!A子さんのケース

たとえば年収300万円のA子さんの場合、所得の計算はこんなイメージ⇩

申請方法と「現況届」にも注意!

いつ申請する?

いつでも可能ですが、支給は申請した翌月からスタートです。

→ できるだけ早く申請するのがおすすめ!

必要な書類(一例)

- 戸籍謄本

- 所得証明書

- 振込口座の情報

- 養育費の取り決めがわかるもの(ある場合)

年1回の更新「現況届」を忘れずに!

毎年8月には、「現況届」の提出が必要です。

出し忘れると8月分以降の支給がすべて止まります!

→ スマホに「現況届の提出日」をリマインド登録しておくと安心です。

実際の申請体験が気になる方へ

⇨児童扶養手当を申請してみた体験談はこちら

児童扶養手当だけじゃない!シングルマザーが活用できる支援制度いろいろ

児童扶養手当は、ひとり親支援の「王様」のような存在ですが、

実はそれ以外にも、頼れる制度はたくさんあります!

「えっ、これも対象だったの?」と見落としがちな制度もあるので、

ここでしっかりチェックしておきましょう。

医療費の負担を減らせる「ひとり親家庭等医療費助成制度」

お子さんの発熱やケガで、何度も病院に行った経験、ありませんか?

通院が重なると、医療費って意外と家計に響きますよね。

そんなときにありがたいのが、**医療費助成制度(通称:マル親)**です。

この制度、どんな内容?

- 医療費(窓口で支払う分)を、自治体が一部 or 全額負担してくれます

- 保険証と一緒に「医療証(マル親医療証など)」を出すだけでOK!

どれくらい助成される?

自治体によって内容はさまざまですが、たとえば:

| 地域 | 助成内容の例 |

| A市 | 親も子も通院・入院ともに無料 |

| B市 | 子どもは無料、親は入院のみ対象 |

| C町 | 1回の診療につき500円のみ自己負担 |

👉 必ずお住まいの自治体で内容をチェックしましょう。

検索キーワードは「〇〇市 ひとり親 医療費助成」がおすすめ。

注意点

- 所得制限あり(児童扶養手当と同じく、収入が多いと対象外になることも)

- 自動的に適用されないので、申請が必要です!

💬体験談

「子どもがよく熱を出す時期、本当に助かりました。

何度も病院に行ってもお金がかからないのは、精神的にも大きかったです。」(30代・子ども1人)

中学生までならもらえる「児童手当」

これはひとり親家庭に限らず、すべての家庭が対象です。

ただし、離婚後に元パートナーが受給者になっている場合は、

忘れずに「受給者変更」の手続きが必要です!

支給額(2025年度)

| 子どもの年齢 | 支給額(月額) |

| 0〜3歳未満 | 15,000円 |

| 3歳〜小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |

| 中学生 | 10,000円 |

※一定以上の所得があると月5,000円(特例給付)になります。

支給タイミング

年3回(6月・10月・2月)に、それぞれ4ヶ月分ずつ振り込まれます。

家賃を助けてくれる「住宅手当(家賃補助)」

「毎月の家賃が一番つらい…」と感じる方、多いのではないでしょうか。

自治体によっては、ひとり親家庭を対象に、月の家賃を補助してくれる制度があります。

ただし、全国どこでもあるわけではないので注意が必要です。

実施している例(参考)

- 東京都千代田区の場合:

ひとり親になってから1年以内など条件を満たせば、月額5万円まで補助

確認のしかた

「〇〇市 ひとり親 住宅手当」で検索すると、制度の有無がわかります。

もし制度がある地域なら、かなりラッキー!

手当とは別に家計を助けてくれる大きな存在です。

障害のあるお子さんがいる場合は「特別児童扶養手当」

精神的または身体的な障害をもつお子さんを育てている場合、

この手当が受けられる可能性があります。

支給額(2025年度)

| 等級 | 月額 |

| 1級 | 55,350円 |

| 2級 | 36,860円 |

児童扶養手当と両方受け取れる可能性があります。

申請時に必要なもの

- 診断書

- 所定の申請書類

- その他、自治体が指定する資料

まずは役所の「障害福祉課」や「子育て支援課」に相談してみましょう!

もらうだけじゃない!出ていくお金を減らせる支援制度

手当や助成金は「もらえる」制度ですが、

実はそれと同じくらい大事なのが、

「支払うお金を減らす制度」なんです。

税金や保険料、公共料金など……

うっかり見逃していると、年間で数万円の差になることも。

この章では、シングルマザーが使える「控除」や「減免制度」を紹介します。

年末調整で得できる「ひとり親控除」

これは、年末調整や確定申告のときに使える税金の軽減制度です。

以下の条件をすべて満たすと、所得税・住民税が安くなります。

対象になる条件

- パートナー(事実婚含む)がいない

- 生計を同じくする子どもがいる(所得48万円以下)

- 本人の合計所得金額が500万円以下

控除額(2025年時点)

| 区分 | 所得から差し引かれる額 |

| 所得税 | 35万円 |

| 住民税 | 30万円 |

どのくらい安くなるの?

例:あなたの所得税率が5%の場合

- 所得税:35万円 × 5% = 17,500円

- 住民税:30万円 × 10%(一律)= 30,000円

- 合計:47,500円の節税に!

申請方法

- 会社員:年末調整時に「扶養控除等申告書」の『ひとり親』にチェックを入れるだけ!

- 自営業:確定申告書で該当欄に記入すればOK!

意外と「チェックを入れ忘れた」「そもそも知らなかった」という人も多いので、

年末調整のときは必ず確認しましょう!

保険料の免除や軽減|国民年金・健康保険

パート・自営業の方などで、「保険料が高くてつらい…」と感じているなら

保険料の減免制度があるか確認してみてください!

国民年金の免除

所得が一定以下なら、月17,000円前後の保険料が全額免除になることも

※免除されても「年金加入期間」にはカウントされます。

国民健康保険の軽減・減免

前年の所得に応じて、自動的に

- 7割軽減

- 5割軽減

- 2割軽減

のいずれかが適用されます。

また、失業や災害などがあった場合は、さらに特別な減免が受けられることもあります。

申請窓口

どちらも、市区町村の「保険年金課」で手続きできます。

「ひとり親で保険料がきついのですが…」と伝えれば、対応してもらえますよ。

細かいけど嬉しい「割引制度」

ちりも積もれば山となるのが、このあたりの制度。

意外と知られていないけれど、助かるものばかりです。

JR通勤定期が3割引

児童扶養手当を受けている人は、JRの通勤定期が3割引で購入できます。

※申請書・児童扶養手当証書などが必要

上下水道の基本料金免除・割引

自治体によっては、水道料金が毎月割引になる制度があります。

→「〇〇市 水道 ひとり親 割引」などで検索を!

粗大ごみ処理費用の減免

引越しや模様替えなどで出る粗大ごみの処分料が無料 or 半額になることもあります。

※児童扶養手当の受給者などが対象になりやすいです。

📌これらは**すべて“自己申告制”**です!

使えるものがないか、役所のサイトを定期的にチェックしたり、

「他に使える制度ってありますか?」と窓口で聞いてみるのがコツ。

お金だけじゃない!シングルマザーを支える「仕事・住まい・子育て支援」

経済的な支援だけでは、毎日の不安はすべて解消できませんよね。

- 「仕事、どうしよう…」

- 「住む場所がない…」

- 「育児がつらくて誰かに話したい…」

そんなときに頼れる制度や相談窓口が、実はたくさん用意されています。

この章では、就職・スキルアップ・住まい・心のサポートなど、

「生活全体を支える制度」を紹介します。

ひとりで悩まないで|困ったときの相談窓口

誰かに話すだけでも、気持ちがラクになることってありますよね。

まずは、お住まいの市区町村にある

「子育て支援課」「こども家庭課」「福祉課」などの窓口が、支援の入り口です。

こんな悩みでも大丈夫!

- 「どんな制度が使えるのか知りたい」

- 「今後の生活が不安で…」

- 「就職したいけど、子どもを預けられない」

どんなに漠然とした悩みでもOK。

専門の相談員が、あなたに合った制度を一緒に考えてくれます。

知っておきたい貸付制度も!

「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」という

子どもの進学費用や、仕事の立ち上げ費用を無利子・低金利で借りられる制度もあります。

💬 例:「高校入学時の制服代が足りない…」「資格取得のためにパソコンが必要…」

→ こういったときにも相談できます!

働きたい!スキルを身につけたい!就労・自立支援

「もっと収入を増やしたい」

「子育てと両立できる働き方をしたい」

そんなときに頼りになるのが、就労支援や職業訓練制度です。

マザーズハローワーク

子育て中のママに特化したハローワークです。

- キッズスペース完備

- 子育てに理解のある求人が中心

- 面接同行・書類の書き方相談もOK!

「子どもが小さくて…」と遠慮せず、ぜひ活用してください。

高等職業訓練促進給付金

「資格を取って、安定した仕事につきたい」

そんな方におすすめなのがこの制度。

この制度の内容

- 介護福祉士・保育士・看護師など、国家資格の取得を支援

- 養成機関で1年以上通学する必要あり

- 期間中、**月額10万円(※非課税世帯)**が支給される

- 修了後には一時金も支給される!

資格を取りたいけど生活費が不安…という方にとって、夢をあきらめなくていい制度です!

住む場所に困ったとき|母子生活支援施設

DVや家庭のトラブルで家を出なければならないとき、

または経済的に住まいを失いそうなとき。

そんな状況で安心して暮らせる場所が、「母子生活支援施設」です。

どんなところ?

- 母と子が一緒に安心して暮らせる個室型住居

- 職員さんが常駐していて、生活・就労・子育ての相談に乗ってくれる

- 自立までの支援を受けながら、落ち着いて生活を立て直せる

入所には条件や空き状況もあるため、

まずは役所に相談し、紹介を受ける形になります。

よくある質問(Q&A)|気になることをまとめて解決!

ここでは、シングルマザーの支援制度について

よくある疑問や不安をQ&A形式でまとめました。

「これ、うちのことかも…」

と思うような内容があるかもしれません。ぜひチェックしてみてください!

Q1. パートナー(事実婚)と同棲中でも手当はもらえる?

A. 原則としてもらえません。

たとえ入籍していなくても、

以下のような状況だと「ひとり親」とは見なされません:

- 同居している

- 生活費の援助を受けている

- 頻繁な訪問などがあり、実質一緒に暮らしていると判断される

住民票が別でもNGになることがあるので注意!

さらに、不正受給と判断されると

過去の支給分の返還+ペナルティがある可能性もあります。

Q2. 離婚がまだ成立していないけど、申請できる?

A. 原則として、離婚届を提出しないと申請できません。

ただし例外として、以下のようなケースでは申請できる可能性があります:

- DV保護命令が裁判所から出ている

- 1年以上別居している+連絡が取れない(遺棄状態)

状況によって判断が分かれるため、

迷ったら役所の窓口に早めに相談してみましょう。

Q3. 養育費は、手当の支給額に影響する?

A. はい、大きく影響します。

児童扶養手当の所得判定では、

養育費の8割が「所得」として加算されます。

例:

養育費:月5万円 × 12ヶ月=年間60万円

→ その8割=48万円が所得にプラスされる

つまり、養育費の金額によっては支給額が減ったり、ゼロになったりすることも。

じゃあ、養育費をもらわないほうが得?

そうとは限りません!

- 養育費の方が児童扶養手当より多いことも多い

- 養育費は「子どもの権利」なので、きちんと取り決めて受け取ることが大切です

どちらも子どもの生活を守る大事なお金。両方しっかり活用しましょう!

Q4. 児童扶養手当はいつまで受け取れるの?

A. 原則として「子どもが18歳になった最初の3月31日まで」です。

ただし、障害がある子どもの場合は

→ 20歳未満まで受け取れるケースもあります。

Q5. 市区町村によって支援が違うのはなぜ?

A. 国の制度に「上乗せ」して、各自治体が独自に支援を追加しているからです。

たとえば:

- 家賃補助がある自治体

- 医療費が完全無料の自治体

- 給食費まで無償の自治体 など

だからこそ、この記事を読んだら必ずお住まいの市区町村の公式サイトをチェックしてくださいね。

まとめ

ここまで、本当に長い記事を読んでくださって、ありがとうございました。

最後に、今日お伝えした大切なポイントをもう一度おさらいしますね。

- シングルマザーが使える制度は、児童扶養手当を中心にたくさんあります。

医療費助成や税金の控除、住宅手当など、知られていない支援も意外と多いんです。 - ほとんどの制度には所得制限があります。

計算が少し複雑でも、役所の窓口で相談すれば大丈夫。 - なによりも大切なのは、「自分から申請すること」。

制度は、待っているだけでは始まりません。 - 戸籍謄本など、準備に時間がかかる書類もあるので、思い立った今が動き出すチャンスです。

そして、お金のことだけではありません。

仕事や住まい、育児の悩みに寄り添ってくれる相談窓口もちゃんとあります。

「情報が多すぎて、もうわからない…」と頭がパンクしそうになっているかもしれません。

でも、今日あなたがすることは、たったひとつだけ。

お住まいの市区町村のウェブサイトを見る

または、子育て支援窓口に電話を一本かけてみる

「ひとり親になったので、利用できる制度について教えてください」

そう伝えれば、きっと丁寧に案内してもらえます。

子どもとのこれからの生活を考えると、

お金や将来のことが不安で押しつぶされそうになる日もあるかもしれません。

私もそうでした。

でも、制度を知って動き始めたことで、少しずつ前に進めるようになりました。

今は、「なんとかなるかも」と思える毎日を送れています。

制度は、あなたと、あなたの子どもの未来を守るための仕組みです。

遠慮せず、どんどん活用してくださいね。

あなたは、もう十分頑張っています。

少しでも心と暮らしがラクになるように、この記事がその一歩になればうれしいです。

心から、あなたの毎日を応援しています。

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。

コメント